6月10日より今年度の読み聞かせがスタートしました。

読み聞かせといってもどういったものなのか、ご存じない方もいらっしゃると思います。

今回は読み聞かせがどのように行われているのか、その様子をお伝えします。

読み聞かせは「朝学習」とよばれる、朝の時間(8:30~8:45)に行われます。

普段はドリルをしたり、朝会をする時間を特別に使わせていただいています。

全ての子どもたちが体験できるよう、毎学期、各クラスに1回、読み聞かせの機会を設けています。

【読み聞かせの流れ】

①8:25分を目安に担当するクラスの前に集合します

②子どもたちは朝の会をしています。用意した絵本を確認して、出番を待ちます。緊張の時間です(絵本はご自身で選定していただいています)

③机や椅子などを移動し、子どもたちの準備が整ったら、読み聞かせスタート。お話の時間は15分間です。

④絵本を読み終えたら、読み聞かせボランティアのお仕事は終了です。そのままお帰りいただけます

スマートフォンやテレビなど各メディアの利用によって、子どもたちの読書の機会が減ってしまっているのではないかと心配する声もありますが、昨年度発表された「学校読書調査」(全国学校図書協議会)によると「本を読むことは好きか」の質問に「好き」「どちらかといえば好き」と回答する人が小学校女子では85%以上、最も低い高校生男子でも67%以上に上っています。子どもたちの興味を引くような魅力的な本と出合えるよう、ご家庭でもぜひ本に触れる機会をつくっていただけましたら幸いです。

一部ですが、読み聞かせで読んでいただいた本をご紹介します

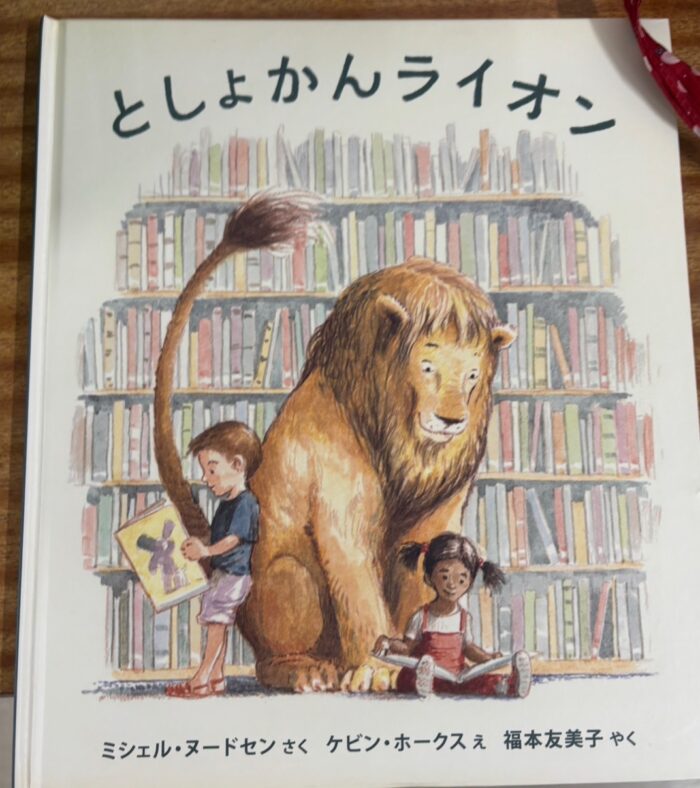

[ 図書館ライオン ]作:ミシェルヌードセン絵:ケビン・ホークス訳:福本友美子

[ 図書館ライオン ]作:ミシェルヌードセン絵:ケビン・ホークス訳:福本友美子

ある日図書館に現れた大きなライオンがこの物語の主人公。図書館の決まりを守るならと立ち入りを許されたライオンですが、けがをした館長のために決まりを破って図書館にこなくなってしまいます。決まりを守ることは大切だけど、それよりも大切な事が時にはあるのではないかと伝えてくれるお話しです。

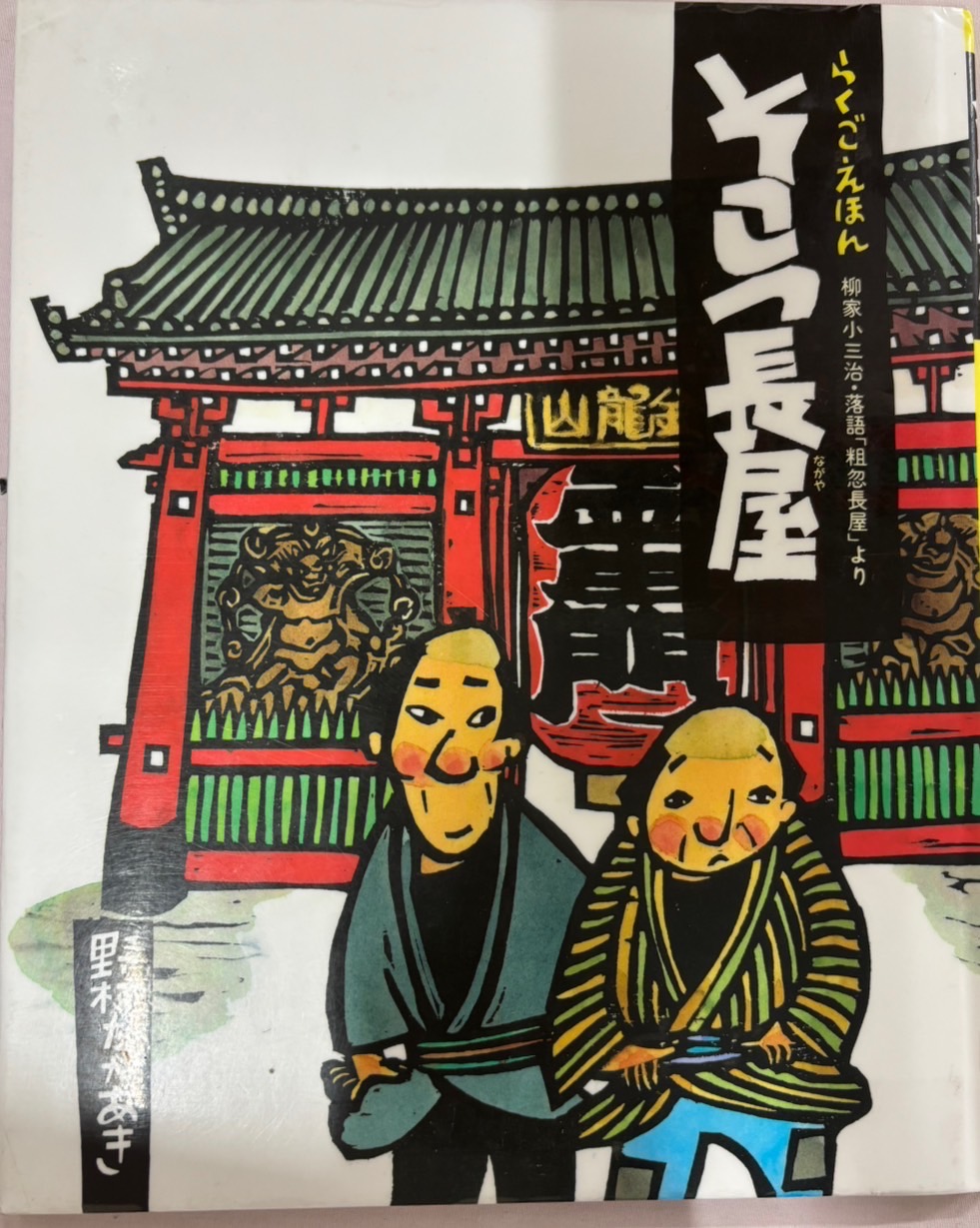

[ そこつ長屋 ](らくごえほん柳家小三治・落語「粗忽長屋」より)野村たかあき

[ そこつ長屋 ](らくごえほん柳家小三治・落語「粗忽長屋」より)野村たかあき

「そこつ長屋」は古典落語の代表的な作品の一つです。死体を知り合いと勘違いしたことから始まり、同じ長屋に住む、うっかり者の隣人同士の掛け合いが笑いを誘う楽しいお話になっています。

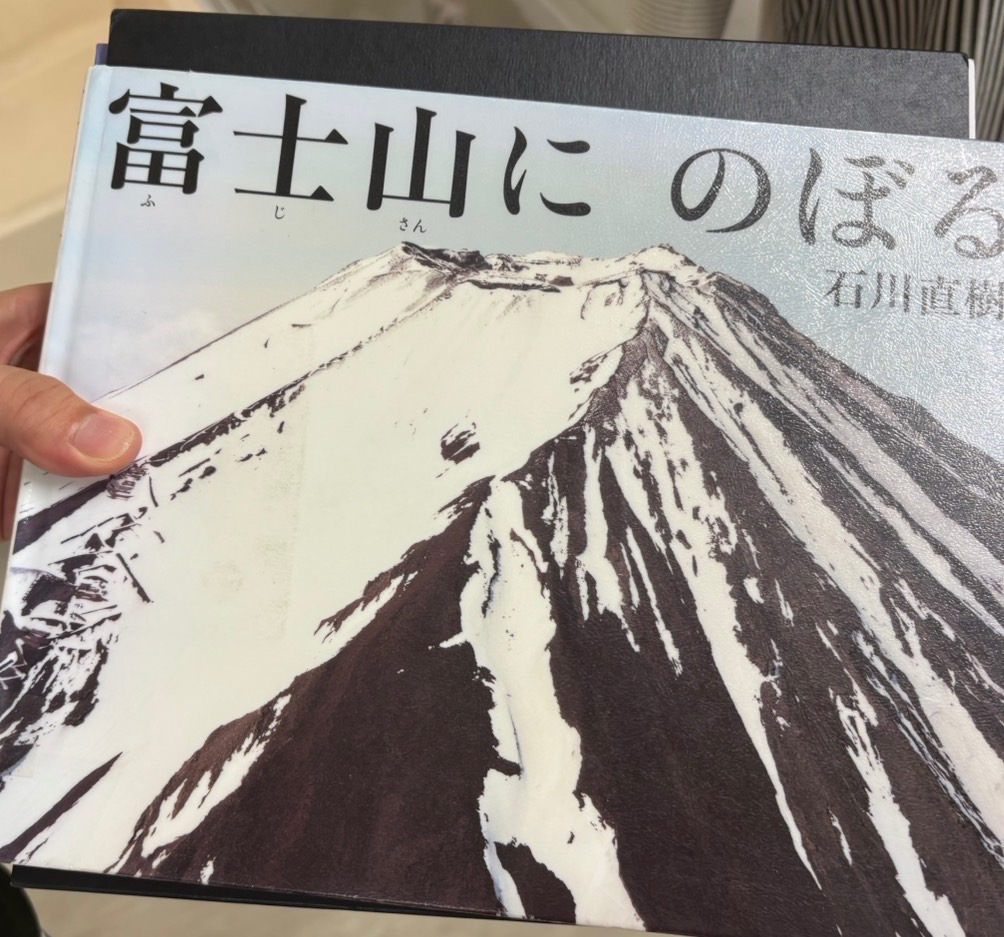

[ 富士山に のぼる ]文・写真:石川直樹

[ 富士山に のぼる ]文・写真:石川直樹

一歩、一歩、足を前に出す。それをやめないことだ。冬の山を登る様子を描きながら、富士山の全体イメージを伝える自然と科学の本です。

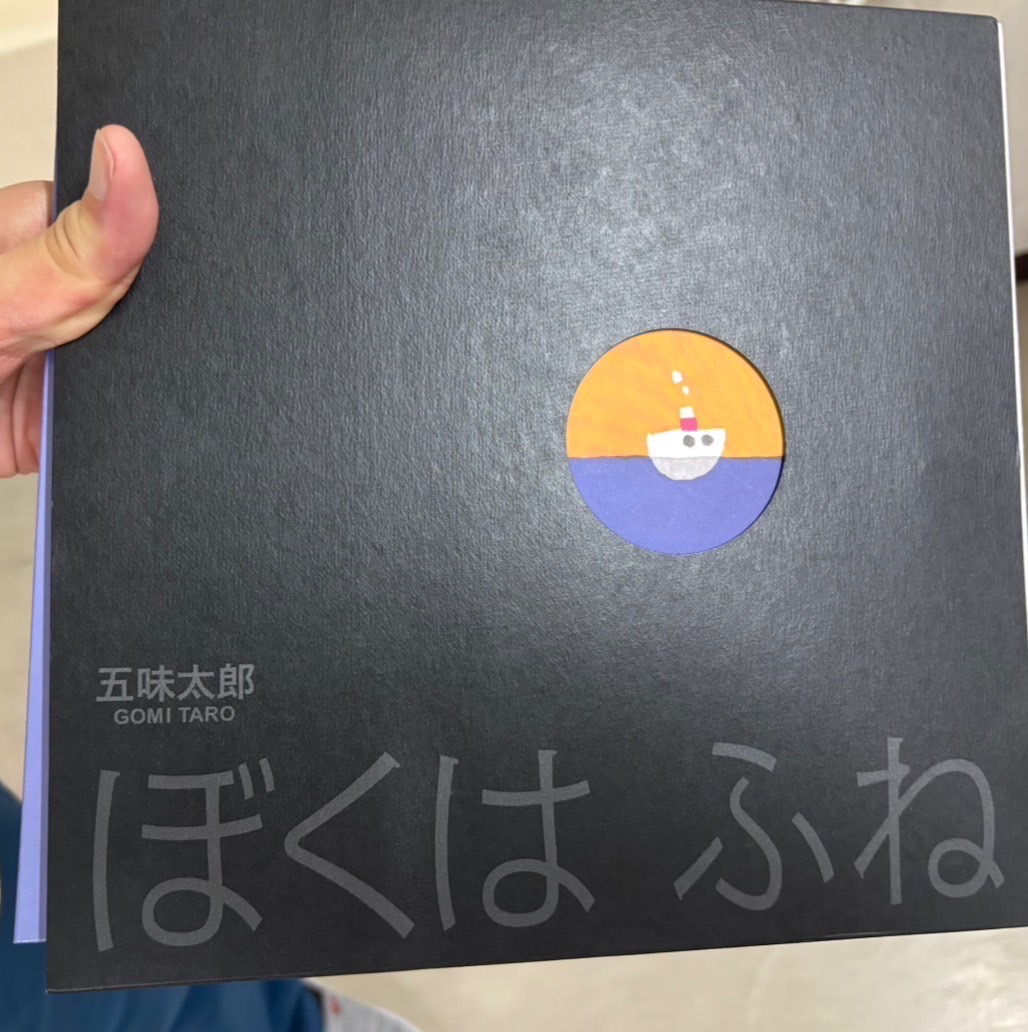

[ ぼくは ふね ]作:五味太郎

[ ぼくは ふね ]作:五味太郎

黒いケースから絵本をとりだすと、小さな船が海へと出航するように見える、読む前からワクワクさせるような造りになっています。主人公のちいさな船はどこへいくのか、新しい環境に進むすべての人たちにおススメの本です。

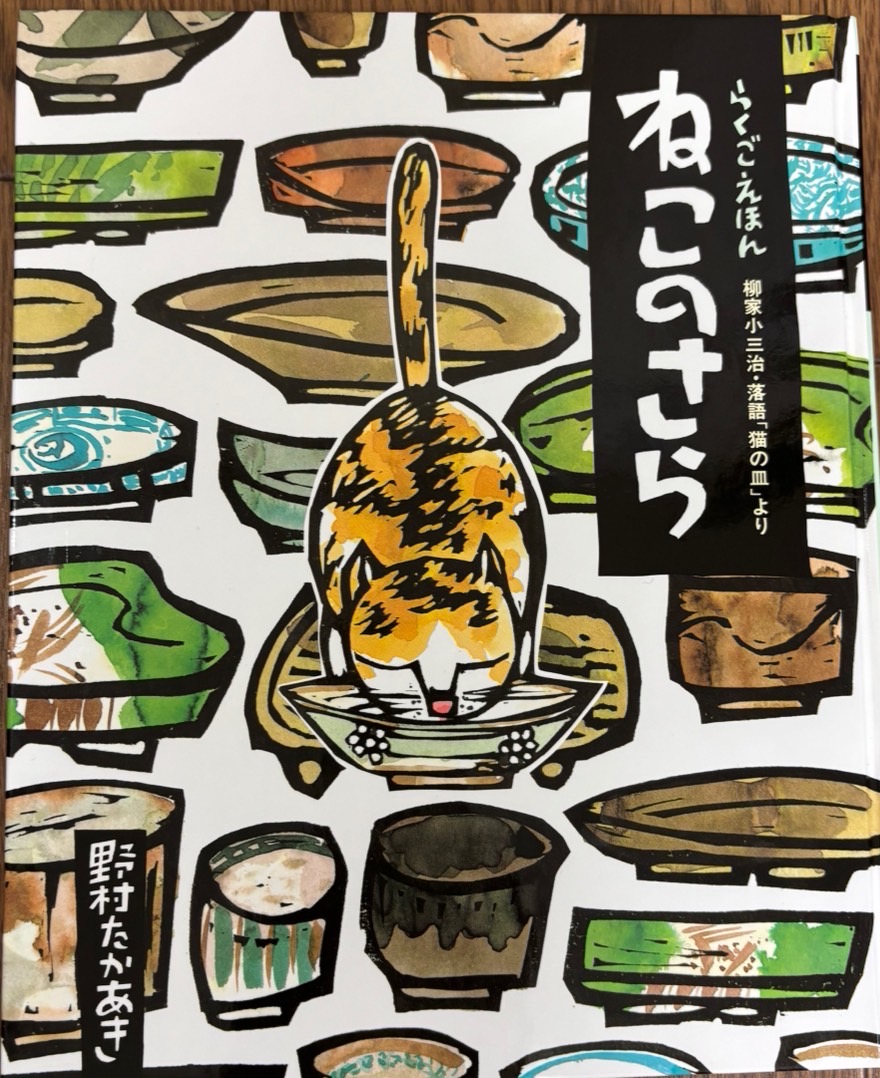

[ ねこのさら ](らくごえほん柳家小三治・落語「猫の皿」より)野村たかあき

[ ねこのさら ](らくごえほん柳家小三治・落語「猫の皿」より)野村たかあき

江戸の道具屋が、たまたま立ち寄った茶屋で、猫の餌入れに使われているのが高級茶碗であることに気づき、安く手にいれようとたくらむお話しです。最後は茶屋の店主が一枚上手で、道具屋のたくらみを見透かした一言を放ちます。

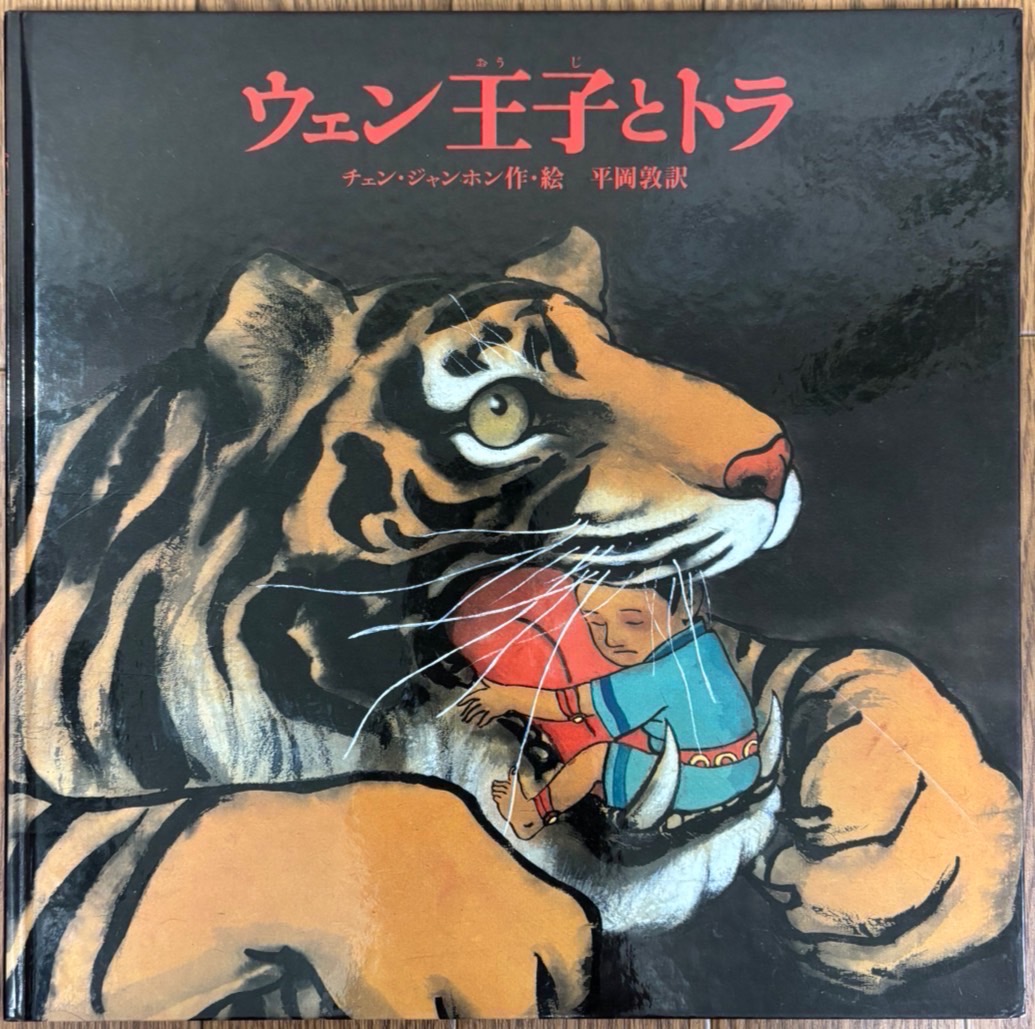

[ウェン王子とトラ]作・絵:チェン・ジャンホン 訳:平岡敦

[ウェン王子とトラ]作・絵:チェン・ジャンホン 訳:平岡敦

昔、夜ごと村をおそうトラに困りはてた王に、国の占い師が予言した。「王子をトラに差し出せば国に平穏がおとずれる」と。王は幼い王子をトラの住む森に置き去りにするが…人間を憎みながらも、幼い者を愛する気持ちを忘れなかったトラ。トラの元で強く優しい少年に育った王子。トラとウェン王子の絆が感動的に描かれた一冊です。